□文/王海燕 图/布尔库特

四

从撒拉人家出来,已是斜阳时分。眼前,是一幅群山披丹霞、大河走青龙的壮丽画卷。

碧水丹霞,是黄河谷地最壮丽、最诱人的地理特征。循化号称黄河上游流动的风情走廊和美女部落,一点也不为过。

茶足饭饱,神清气爽。在离开街子时,让我们再稍稍领略一番这里的黄河风情及人文轶事。

黄河经化隆、尖扎,出古什群峡,就进入了素有“塞上江南”之称的循化盆地。

古什群峡今名公伯峡。峡谷两山对峙,陡壁如削,高耸入云,遮天蔽日,形势十分险要。滚滚河水飞湍造漩,咆哮而下,登顶俯瞰,蔚为壮观,十分险绝。循化古八景中有“什群急湍”之称。峡口南岸有两处废古城遗址,为汉代修建的军事桥头堡。查汗都斯乡一带,土地平坦肥沃,曾为汉代屯田之处。如今,这里已成为循化园林之乡和粮食生产基地。

紧挨古什群峡口南岸,这片在查汗都斯乡昔日十分荒僻曾叫赞卜乎的地方,有一个撒拉族聚居的村庄——红光村。这个村名诞生于20世纪80年代末,历史不算长,但从这村名里,人们不难觉察到它隐含的寓意。历史曾在这里留下了一段隐秘的传奇岁月和一段难以割舍的红色记忆。80多年前那段与西路红军有关的往事与村庄后来的命运与变迁血脉相传、血乳交融,使这个曾经普普通通的村庄犹如一颗闪耀的红星,从黄河波涛间升起,在青海高原上熠熠生辉。

1939年,一个夏日的黄昏。古什群峡口,夕阳照在凝血般的黄河上,显得苍凉而悲壮。这时,一支四百多人组成的队伍由荷枪实弹的士兵押解着,走出拉水峡,往南,踏上当时循化境内黄河上唯一一座木桥,向赞卜乎这片尚无人烟的荒滩野洼走来。那些被押解的人衣衫褴褛,步履踉跄,不少人伤痕累累。他们中间最大的有三十来岁,最小的只有十四五岁,其中还有一名女子。

他们在赞卜乎安营扎寨,开始了夜以继日、年复一年艰辛无比的拓荒,这片昔日狐兔奔逐、山风河声飘荡之地,从此升起了人间烟火。

渐渐,当地撒拉族群众与他们有了偶尔的交际,人们才慢慢知道他们是一支由马步芳编制的被俘西路军战士组成的“工兵营”,曾使役乐家湾机场、享堂公路的修建,随后押赴赞卜乎修路架桥、开荒屯田。

在多年以后的追忆记叙中,有人将这片人烟荒绝之地称为“死亡之角”。诚然。在敌人长期严密监视、残酷压迫劳役之下,这些红军战士日渐体弱多病,形容枯槁,不少战友在对遥远故乡思念的无限伤痛中含恨离世,遗魂他乡荒野。但顽强活下来的人,深埋在他们心中的革命信念、战斗意志和红色希望仍未破灭。

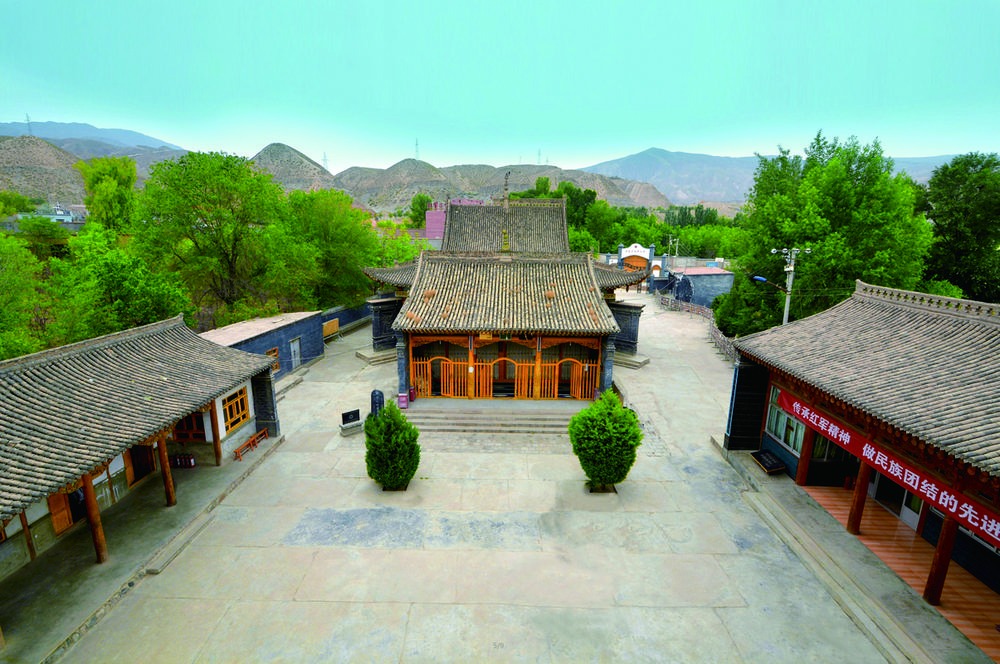

他们先在荒野里夯筑土墙,圈成庄廓,然后从山中伐木,运回修建房屋。他们修筑的大门和正房的坐向与当地坐北朝南的传统格局迥然不同,而是一律朝北。有人破解道,这里暗涵着他们心中那盏没有熄灭的灯:跨越黄河,北上抗日!

在极度险恶的环境中,他们不畏强暴,坚守信念。这是极度隐忍中对一种不了情结和不屈意志的最有力最坚韧的表达。

这种铁血一般的信念,将会在他们日后顽强的生命中得到更多更加巧妙的暗示和凸显。

伐木、垦荒、开渠、铺路、修桥、建校……赞卜乎荒滩上诞生了一个新的村落。后来,一户又一户撒拉族贫民携家带口被迁居到这里,成为马步芳家族庄头的佃农。随着时间的推移,红军战士与当地撒拉族群众建立了深厚的感情,相互帮助,相濡以沫。撒拉族群众帮助和保护他们,他们帮助撒拉族群众改进生产技艺,制作劳动工具,建设基础设施。后来,当地撒拉人家也开始愿意把姑娘嫁给他们。耕种劳作,生儿育女,他们在这个遥远的第二故乡扎下了根,浓重的乡音越说越淡,渐渐融进了撒拉族群。

然而,他们向往革命、向往家乡心情像黄河的浪花一样,从来就没有平静过。冬去春来。多少个黄昏时分,垦荒者们三五相约,来到黄河岸边,长久地凝视着东去的黄河,他们的无数祈愿和盼望随波远去,有的也许到达了日夜思念的四川老家,有的也许到达了陕北高原那片红色圣地……

在今日红军纪念馆的一段资料显示:1939至1946年,红军共开垦荒地110多公顷,修建民宅六十多座,架桥一座,修建巨型水车五架、水磨三盘、油坊两处,修建学校一所、清真寺一座……

至今,一些撒拉族老人还记着,很自豪地说,我们今天种的耕地全是当年红军用血汗开垦的。还是他们和当地人一道在黄河天堑建起了一座桥。

古什群古渡口是早在汉代就已修建的军事桥头堡。连接南北二城的木质握桥,也是黄河上游的第一座桥梁,历经多次修造与毁坏。后来修建的一座巨型木桥被洪水冲毁后,1942年,西路军战士和当地撒拉族群众齐心协力历时一年多时间,一座新握桥在古什群渡口建成。

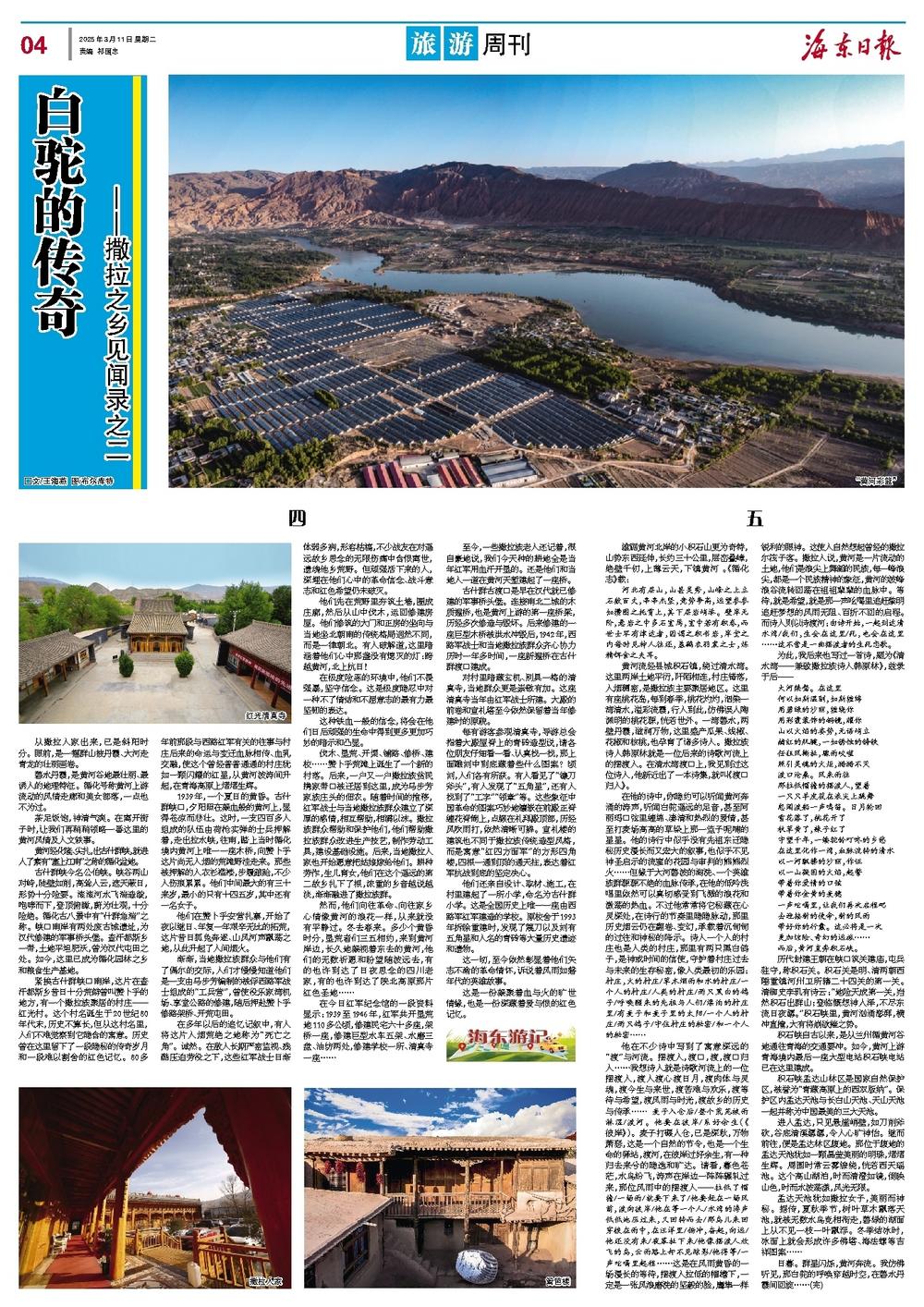

对村里暗藏玄机、别具一格的清真寺,当地群众更是崇敬有加。这座清真寺当年由红军战士所建。大殿的前卷和宣礼塔至今依然保留着当年修建时的原貌。

每有游客参观清真寺,导游总会指着大殿屋脊上的青砖造型说,请各位朋友仔细看一看、认真找一找,那上面雕刻中到底藏着些什么图案?顷刻,人们各有所获。有人看见了“镰刀斧头”,有人发现了“五角星”,还有人找到了“工字”“领章”等。这些象征中国革命的图案巧妙地镶嵌在前殿正脊缠花脊筒上,点缀在礼拜殿顶部,历经风吹雨打,依然清晰可辨。宣礼楼的建筑也不同于撒拉族传统造型风格,而是寓意“红四方面军”的方形四角楼,四根一通到顶的通天柱,表达着红军抗战到底的坚定决心。

他们还亲自设计、取材、施工,在村里建起了一所小学,命名为古什群小学。这是全国历史上唯一一座由西路军红军建造的学校。原校舍于1993年拆除重建时,发现了篾刀以及刻有五角星和人名的青砖等大量历史遗迹和遗物。

这一切,至今依然彰显着他们矢志不渝的革命情怀,诉说着风雨如磐年代的英雄故事。

这是一份凝聚着血与火的旷世情缘,也是一份深藏着爱与恨的红色记忆。

五

雄踞黄河北岸的小积石山更为奇特,山势东西延伸,长约三十公里,层峦叠嶂,绝壁千仞,上薄云天,下镇黄河 。《循化志》载:

河北有层山,山甚灵秀,山峰之上立石数百丈,亭亭杰竖,竞势争高,远望参参如攒图之托霄上,其下层岩峭举。壁岸无阶,悬岩之中多石室焉,室中若有积卷,而世士罕有津达者,因谓之积书岩,岸堂之内每时见神人往还,盖鹤衣羽裳之士,炼精饵食之夫耳。

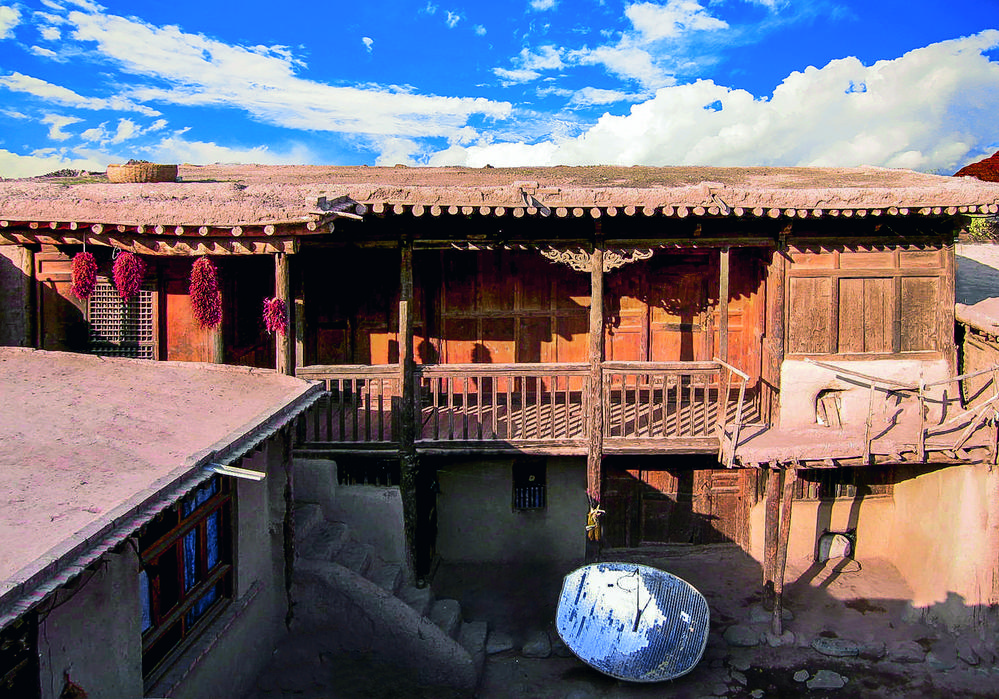

黄河流经县城积石镇,绕过清水湾。这里两岸土地平衍,阡陌相连,村庄错落,人烟稠密,是撒拉族主要聚居地区。这里有座桃花岛,每到春季,桃花灼灼,洇染一湾清水,溢彩流霞,行人到此,仿佛误入陶渊明的桃花源,恍若世外。一湾碧水,两壁丹霞,滋润万物,这里盛产瓜果、线椒、花椒和核桃,也孕育了诸多诗人。撒拉族诗人韩原林就是一位后来的诗歌河流上的摆渡人。在清水湾渡口上,我见到过这位诗人,他新近出了一本诗集,就叫《渡口归人》。

在他的诗中,你隐约可以听闻黄河奔涌的涛声,听闻白驼遥远的足音,甚至阿丽玛口弦里缠绵、凄清和热烈的爱情,甚至打麦场高高的草垛上那一篮子呢喃的星星。他的诗行中似乎没有先祖东迁隐秘历史漫长而又宏大的叙事,也似乎不见神圣启示的流蜜的花园与审判的熊熊烈火……但缘于大河碧波的淘洗、一个英雄族群源源不绝的血脉传承,在他的低吟浅唱里依然可以真切感受到飞溅的浪花和激荡的热血。不过他常常将它秘藏在心灵深处,在诗行的节奏里隐隐脉动,那里历史烟云仍在翻卷、变幻,承载着沉甸甸的过往和神秘的降示。诗人一个人的村庄也是人类的村庄,那里有两只黑白鸽子,是神或时间的信使,守护着村庄过去与未来的生存秘密,像人类最初的乐园:村庄,火的村庄/草木烟雨和水的村庄/一个人的村庄/人类的村庄/两只黑白的鸽子/呼唤醒来的先祖与人们/漂泊的村庄里/有麦子和麦子里的太阳/一个人的村庄/两只鸽子/守住村庄的秘密/和一个人的秘密……

他在不少诗中写到了寓意深远的“渡”与河流。摆渡人,渡口,渡,渡口归人……我想诗人就是诗歌河流上的一位摆渡人,渡人渡心渡日月,渡肉体与灵魂,渡今生与来世,渡苦难与欢乐,渡等待与希望,渡风雨与时光,渡故乡的历史与传承…… 麦子入仓后/整个荒芜被雨淋湿/渡河。他要在彼岸/系好余生(《 彼岸》)。麦子打碾入仓,已是深秋,万物萧瑟,这是一个自然的节令,也是一个生命的驿站,渡河,在彼岸过好余生,有一种归去来兮的隐逸和旷达。请看,暮色苍茫,水鸟纷飞,涛声在岸边一阵阵辗轧过来,那位风雨中的摆渡人——拉低了帽檐/一场雨/就要下来了/他要赶在一场风前,渡向彼岸/他在等一个人/水湾的涛声低低地压过来,又回转而去/那鸟儿来回穿梭在雨中,在汪洋里/俯冲,奋起,向远/他还没有来/夜幕扯下来/他像摆渡人放飞的鸟,云雨路上却不见踪影/他得等/一声吆喝里起程……这是在风雨黄昏的一场漫长的等待,摆渡人拉低的帽檐下,一定是一张风浪磨洗的坚毅的脸,鹰隼一样锐利的眼神。这使人自然想起曾经的撒拉尔筏子客。撒拉人说,黄河是一片流动的土地,他们是浪尖上舞蹈的民族,每一峰浪尖,都是一个民族精神的象征,黄河的波峰浪谷流转回荡在祖祖辈辈的血脉中。等待,就是希望,就是那一声吆喝里追赶黎明追赶梦想的风雨无阻、百折不回的启程。而诗人则以诗渡河:由诗开始,一起到达清水湾/我们,生会在这里/死,也会在这里……这不啻是一曲摆渡者的生死恋歌。

为此,我后来也写过一首诗,题为《清水湾——兼致撒拉族诗人韩原林》,兹录于后——

大河桀骜。在这里

何以如斯温驯,如斯缠绵

用碧绿的沙丽,缠绕你

用彩霞装饰的铜镜,耀你

山以火焰的姿势,无语峭立

赭红的肌腱,一如锈蚀的铸铁

任狂风撕扯,骤雨咬噬

照引灵魂的火炬,猎猎不灭

渡口沧桑。风来雨往

那拉低帽檐的摆渡人,望着

一只只羊皮筏在浪尖上跳舞

忽闻渡船一声鸣笛。日月轮回

雪花落了,桃花开了

秋草黄了,辣子红了

守望千年,一缕驼铃叮咚的乡愁

在这里化作一湾,血脉流转的清水

以一河飘拂的沙丽,作证

以一山凝固的火焰,起誓

带着你爱情的口弦

带着你金黄的麦穗

一声吆喝里,让我们再次启程吧

去迎接新的使命,新的风雨

带好你的行囊。这必将是一次

更加惊险、奇幻的远旅……

而后,黄河直奔积石峡。

历代封建王朝在峡口筑关建庙,屯兵驻守,称积石关。积石关是明、清两朝西陲重镇河州卫所辖二十四关的第一关。清御史李玑有诗云:“地险天成第一关,岿然积石出群山;登临慨想神入泽,不尽东流日夜潺。”积石峡里,黄河汹涌澎湃,横冲直撞,大有将崩欲摧之势。

积石峡自古以来,是从兰州循黄河谷地通往青海的交通要冲。如今,黄河上游青海境内最后一座大型电站积石峡电站已在这里建成。

积石峡孟达山林区是国家自然保护区,被誉为“青藏高原上的西双版纳”。保护区内孟达天池与长白山天池、天山天池一起并称为中国最美的三大天池。

进入孟达,只见悬崖峭壁,如刀削斧砍,谷底清溪潺潺,令人心旷神怡。继而前往,便是孟达林区腹地。那位于腹地的孟达天池犹如一颗晶莹美丽的明珠,熠熠生辉。周围时常云雾缭绕,恍若西天瑶池。这个高山湖泊,时而清澄如镜,倒映山色,时而水波荡漾,风光无限。

孟达天池犹如撒拉女子,美丽而神秘。据传,夏秋季节,树叶草木飘落天池,就被无数水鸟竞相衔走,碧绿的湖面上从不见一枝一叶飘浮。冬季结冰时,冰面上就会形成许多佛塔、海法螺等吉祥图案……

日暮。群星闪烁,黄河奔流。我仿佛听见,那白驼的呼唤穿越时空,在碧水丹霞间回旋……(完)